1.3 Вооружение древних тюрков (VI-VIII вв.) В VI веке многие тюркоязычные племена, населявшие территорию Казахстана, входили в состав Тюркского каганата. Тюрки, бывшие под игом жужаней, возглавляемые Бумын каганом, в начале VI века полностью разгромили жужаней и создали свое независимое Тюркское государство.

Позже брат Бумын кагана - Истеми возглавил военный поход тюрок на запад и заложил основу Западно-Тюркского каганата. В состав этого политического образования вошли Средняя Азия и Южный Казахстан, область Семиречья, столицей каганата был город Суяб в долине реки Чу. В древних китайских письменных источниках сообщается, что тюрки, находясь под игом жужаней, занимались производством железа. Археологические исследования относят металлургические памятники тюркского времени к VI-IX векам. Развитие металлургии стало основой оружейного дела у древних тюрков. Как писал средневековый арабский историк ал-Джахиз: «тюрки производят оружие, изготавливают стрелы, седла, колчаны, копья».

Наступательное оружие. V-VI века нашей эры в процессе совершенствования сложносоставного гуннского лука у кочевых народов появляется новый вид лука, условно называемый современными учеными «тюркским луком». На тюркском луке также имелись по две пары концевых и три срединные костяные накладки – две боковые, дуговидной или трапециевидной формы, и одна фронтальная, прямоугольной формы. Но основное различие тюркского лука от гуннского состояло в наличии костяной пластины на внутренней стороне плеча лука и использовании его упругой силы.

По типологии Ю.С.Худякова, тюркский лук, исходя из расположения костяных накладок, подразделяется на 7 типов. Такой разный состав костяных накладок луков тюркского времени исследователи связывают с этническими особенностями луков, бывших в употреблении у разных тюркских племен. Длина тюркского лука была 120-140 см.

Концевые накладки кибити лука тюркского образца из погребения ранне тюркского времени, случайно обнаруженного на территории бывшего совхоза «Алатау», недалеко от Алматы, сделаны сильно изогнутыми, длиной 25 и 27 см. А боковые срединные накладки имеют трапециевидную форму, длиной 18 см и шириной 2,9 см, фронтальная срединная накладка короткая, прямоугольной формы. Длина самого лука 130 см. Такие срединные накладки и пара концевых накладок лука найдены и в Восточном Казахстане в тюркском кургане VI-VII веков. Боковые срединные накладки сложного лука, найденного в кургане Кызыл-Кайнар Жамбылской области и датируемого VIII в. (карлуки), длиной 18 см, сделаны в форме трапеции. При этом длина фронтальной накладки лука составляет 8,5 см.

В VI веке нашей эры с дальнейшим развитием конструкции кочевнического лука расширился и типовой состав наконечников стрел. Изготовленные из железа, наконечники этого периода были черешковыми. Если говорить о форме пера наконечника, то в VIII веке наибольшее распространение получили железные трехлопастные наконечники стрел, предназначенные для стрельбы по незащищенному противнику. Со временем вошли в употребление наконечники двухлопастные, четырехлопастные и плоские. Рис. 33.

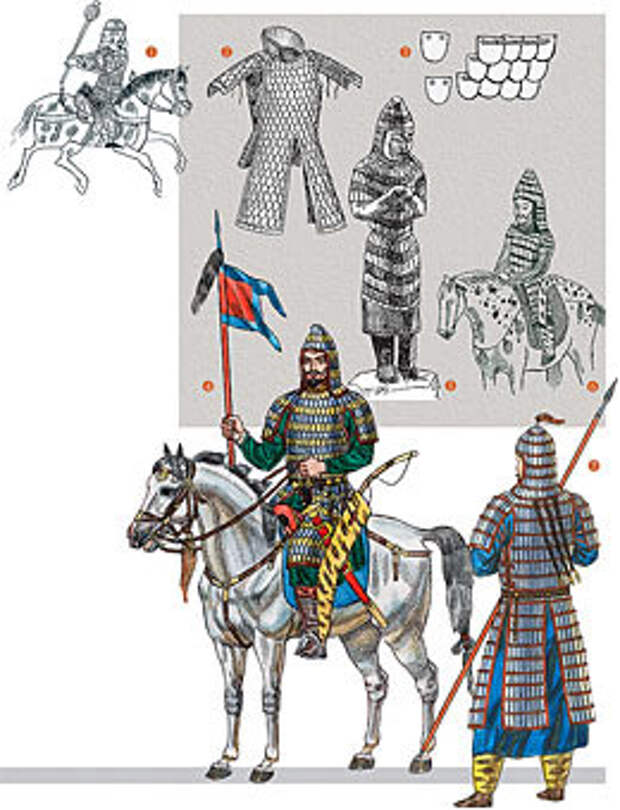

Рис. 33.

Вооружение древних тюрков

1,2- Паницирные пластины и способ их соединения.

3-7- Паницирные пластины, найденные на территории Казахстана(3 -Баба-ата, 4-7 -Алатау).

8- Боевой пояс.

9- Тяжеловооруженный воин тюрков (рекончтрукция автора по археологическим и иконографическим материалам).

10- Изображение тюркского оружия на памятниках искусства, Восточный туркестан,VI-VIII вв.  Рис. 34.

Рис. 34.

Чешуйчато-пластинчатые доспехи тюрков.

1- Воины в доспехах Из петраглифов тюркского времени.

2- Тяжеловооруженный тюркский воин(реконструкция автора по археологическим и иконографическим материалам). Рис. 35.

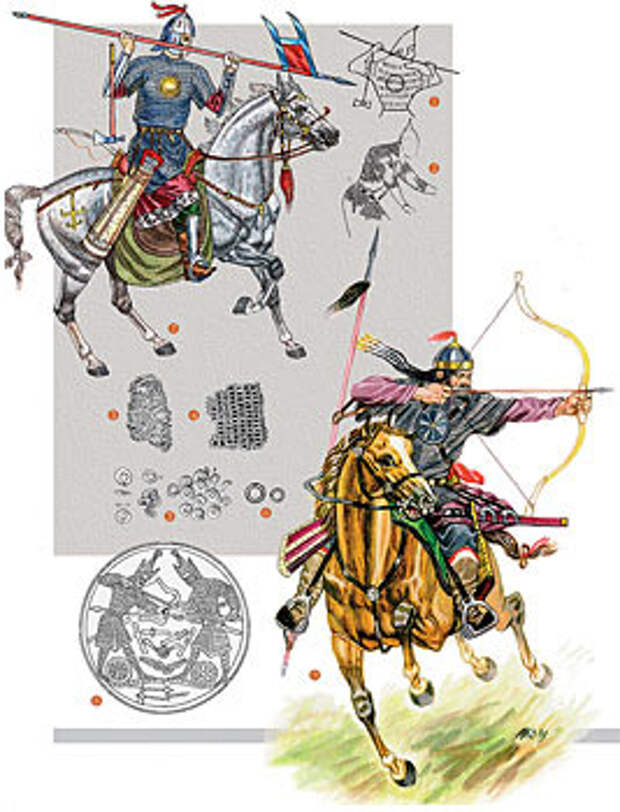

Рис. 35.

Чешуйчатые доспехи древних тюрков.

1,5,6- Тюркские воины в чешуйчатых панцирях, из памятников искусства Востока VI-VIII вв.

2,3- Конструкция чешуйчатого панциря и способ крепления панцирных пластин.

4,7- Тюркские воины в чешуйчатых панцирях(реконструкция автора по археологическим и иконографическим материалам). Рис. 36.

Рис. 36.

Кольчужные доспехи тюрков.

1,2,8- Изображения воинов в кольчугах на памятниках искусства тюркского времени.

3-6- Кольчужные кольца, найденные на территории обитания тюрских племен, VI-VIII вв.

7,9- Тюркские воины в кольчужных панцирях (реконструкция автора по археологическим и иконографическим материалам) Рис. 37.

Рис. 37.

Стеганые доспехи тюрков.

1-3- Воины в стеганых панцирях. Из памятников искусства, V-VI вв.

4,5- Тюркские воины в стеганых панцирях (реконструкция автора по археологическим и иконографическим материалам).

Для пробивания брони использовались трех-четырехгранные и круглые наконечники. Иногда на лопастях наконечников делали отверстия для издания звука при полете или устанавливали у основания пера наконечника костяные свистунки с отверстиями. Начиная с тюркского периода, футляры для хранения лука и стрел приобретают совершенно новую форму. Древнетюркские воины хранили и носили стрелы в отдельном футляре для стрел – берестяном колчане. Средневековый колчан был четырех видов: I – колчан в виде футляра с закрытой горловиной; II – колчан в виде футляра с открытой горловиной; III – колчан с открытым карманом – самая распространенная форма; IV – колчан в виде футляра с расширенной горловиной.

Тюркские колчаны VI-VII вв., изготовленные из бересты, имели открытую и узкую горловину, а также расширяющийся к днищу цилиндрический приемник. По форме имелись два типа горловины – открытая и закрытая крышками. В таких колчанах стрелы хранились наконечниками вверх, поэтому приемник имел расширение книзу. Горловина и внешняя поверхность приемника украшались костяными орнаментированными накладками. Иногда встречаются колчаны с сужающимся к днищу приемником. В таких колчанах стрелы хранились наконечниками вниз. Днище колчана было деревянным, по форме круглым, овальным или в виде полукруга, для прочности стенки укреплялись тонкими деревянными планками в трех местах (в середине и по бокам), горловина также усиливалась деревянной планкой. Для подвешивания к поясу, у горловины колчана имелась металлическая или костяная петля. Длина колчана была 60-75 см, а диаметр дна 12-15 см. Иногда берестяные колчаны сверху обтягивались кожей и красились в красный или черный цвет. Колчаны подвешивались к поясу двумя ремнями. Один из них крепился к железным или костяным петлям у горловины колчана, второй – к днищу приемника, с помощью крючка, вставлявшегося в петлю. Иногда колчан крепился к поясу с помощью трех ремней с железным тройником и пряжками. Рис. 38.

Рис. 38.

Кираса древних тюрков.

1-3- Воины в доспехах-кирасах. По памятникам искусства, V-VI вв.

4,5- Тюркские воины в кирасах(реконструкция автора по археологическим и иконографическим материалам).

С VIII-IX веков тюркские колчаны у горловины делались с «открытым карманом». Приемник, расширяющийся к днищу, близ горловины и днища укреплялся дополнительными слоями бересты. Многие экземпляры были украшены у горловины и в середине приемника костяными орнаментальными накладками. С тыльной стороны к горловине и верхней части приемника у некоторых экземпляров крепилась деревянная дощечка. В средние века такой способ изготовления и отмеченные формы колчана были общими для всех кочевых тюрко-монгольских народов. В археологических находках колчаны тюркского времени встречаются часто, но сохранившихся образцов футляра для лука этого времени не обнаружено. Если судить по иконографическим материалам, отдельный футляр для ношения лука – налуч, так же как и колчан VI-VIII в.в. изготавливали из твердой бересты, обтягивали кожей, красили, декорировали костяными или металлическими орнаментальными пластинами. Некоторые исследователи считают, что отдельные остатки бересты и костяные орнаментальные пластины, найденные в археологических раскопках, могут быть остатками налуча. В тюркский период форма налуча была удлиненной, лук носили в нем со спущенной тетивой. Судя по изображениям того времени, в верхней части налуча имелся также тканевый чехол, предохраняющий лук от усыхания и от влаги.

В VI-VIII века у тюрков использовался основной вид клинкового оружия – меч с прямым обоюдоострым клинком, ромбовидного или линзовидного сечения. Рукоять тюркского меча была прямая, накладки рукояти изготавливались из кости, рога и дерева. Они крепились к черенку гвоздиками с орнаментальной головкой. Перекрестья были прямые, брусковидные, на парадных мечах крестовины украшались орнаментом и изображениями животных.

Начиная с VII века у древних тюрков, наравне с мечом, использовался и другой вид длинноклинкового оружия – палаш с прямым однолезвийным клинком.Для увеличения режущей функции рукоять палаша делали изогнутой в сторону лезвия.  Рис. 39.

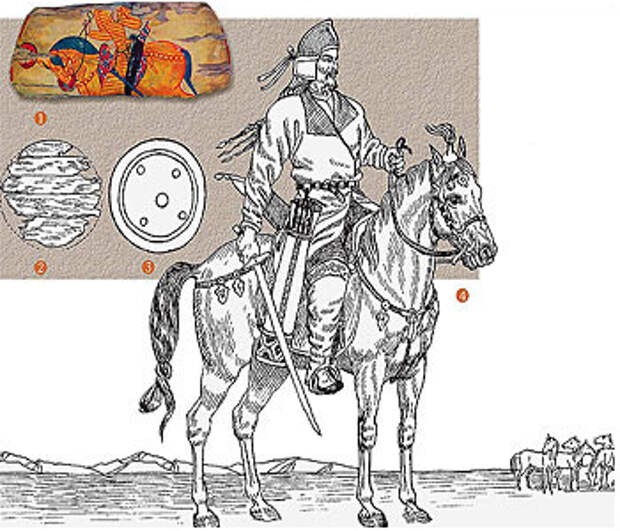

Рис. 39.

Боевые зерцала древних тюрков.

1-3- Изображения боевых зерцал на памятниках искусства тюрского времени.

4- Тюркский военачальник(реконструкция автора по археологическим и иконографическим материалам).

Поэтому этот вид оружия был лучше приспособлен для конного боя. Форма рукояти мечей и палашей была гладкая или ребристая, с пазами для пальцев. Навершия рукояти, судя по изображениям на памятниках искусства, чаще всего округлых очертаний, реже кольцевые, иногда встречаются полукруглые (грибовидные) и округлые навершия. Некоторые исследователи этот вид клинкового оружия, появившийся в результате изменения формы меча, относят к отдельному виду режущего оружия. Иконографические и археологические материалы показывают, что палаш использовался у тюркских народов примерно в промежутке начиная с V-VIII до ХII-ХIV веков. Палаш, найденный в тюркском кургане из Восточного Казахстана, имеет длину 80 см, ширина клинка 3 см, длина рукояти 12 см. Клинок палаша прямой, рукоять слегка изогнута в сторону лезвия. Перекрестье не сохранилось, ножны были из дерева, лицевая сторона обложена серебром, изнутри имели подкладку из бересты. Наконечник и навершие рукояти украшены серебряной накладкой и декорированы растительным орнаментом.

Рис. 40.

Рис. 40.

Древнетюркские щиты.

1-2- Щиты, найденные на территории обитания тюркских племен (1- Средняя Азия; 2- Алтай), V-VIII вв.

3- Изображение щита тюркского времени. Средняя Азия, Пянджикент, V-VIII вв.

4- Тюркский воин(реконструкция автора по археологическим и иконографическим материалам).

Для увеличения режущего свойства в VII-VIII веках клинок палаша постепенно стали делать искривленным, рукоять более изогнутой. В результате палаш трансформировался в следующий вид клинкового оружия – в саблю. Очевидно, прав оружиевед М.В. Горелик, когда считает, что палаш – не отдельный вид клинкового оружия, а первоначальный вариант сабли. С этого времени сабля становится главным режущим оружием воина-кочевника.

С изменением способа применения клинкового оружия в VI-X веках ножны меча, палаша, сабли стали подвешиваться к поясу слева наклонно, с помощью двух ремней, закрепленных на двух металлических обоймах с парными пластинчатыми петлями. Одна из обойм располагалась в верхней части ножен и выполняла также функцию устья. Характерный для тюрков этот способ ношения сабли на поясе, в слегка измененном виде, сохранился у тюркских народов до нашего времени. На нижнюю часть ножен надевали металлический наконечник. Обоймы и наконечник ножен украшались в технике штамповки, тиснения, покрывались золотом или серебром, декорировались орнаментом и изображениями животных.

В археологических материалах, относящихся к средневековью, короткое клинковое оружие встречается очень редко. С тюркского времени кинжал для кочевого воина становится лишь вспомогательным оружием. Поэтому его носили преимущественно в повседневной жизни, подвешенным горизонтально на поясе спереди. Кинжалы, на тюркских изваяниях изображены прямыми и коленчатыми, без перекрестия, либо с прямым или изогнутым в разные стороны перекрестьем, с ребристой, либо гладкой рукоятью. У некоторых кинжалов изгиб рукояти отогнут в сторону спинки клинка – изогнутый кинжал. Навершие округлой формы, выступающее в сторону лезвия, при этом ножны с двумя обоймами как на мечах и саблях. Рис. 41.

Рис. 41.

Ручное метательное оружие кимаков.

1- Наконечники стрел(Северный Казахстан, Ждановка), XI-XII вв.

2- Костяные накладники лука из кимакских курганов(Атпа;Орловка;долина Чу; Бобровка II; Трофимовка I), IX-XI вв.

3- Типы кимакских луков. По Ю. С. Худякову.

4- Берестяные колчаны, найденные в разных регионах Казахстана(Бобровка II; Жартас; Тасмола IV), IX-XI вв.

Наконечники средневековых копий были втульчатыми, сечение ромбовидное или линзовидное, форма пера была ромбовидной или удлиненно-треугольной, или шестиугольной (листовидной). Наконечник пики, использовавшейся в бою с противником в тяжелых металлических доспехах, был остроконечным и четырехгранным. В VI веке у кочевых народов входит в употребление боевой топор с тонким лезвием и молотовидным обухом, активно способствовавший повышению эффективности ведения боя.

Защитное вооружение. В VI-VIII века у древних тюрков главным видом оборонительного вооружения был чешуйчато-пластинчатый доспех. У всех тюркоязычных народов этот вид доспеха имеет одинаковое название – кобе/кубе/купе/купу, что является еще одним свидетельством широкого распространения этого доспеха у кочевников с тюркского времени. Небольшие различия в этих названиях связаны с явлением чередования звуков б/п, о/у в тюркских языках. Изображения воинов, экипированных разновидностями этого панциря, часто встречаются и на памятниках искусства самих тюрков, и в искусстве других народов.  Рис. 42.

Рис. 42.

Кыпчакские берестяные колчаны.

1,2- Костяная и и металлическая петли колчана(1 - Ждановка, 2 - Долина Чу), IX-XI вв.

3-6- Орнаментальные костяные пластины колчана (Центральные Казахстан, Тасмола IV, Вишневка),XII-XIV вв.

7- Декорированный колчан (реконструкция А. Малиновской).

Самая широко распространенная разновидность этого вида доспеха – панцирь, изготовленный из удлиненных пластин, соединенных кожаными ремешками без основы («ламеллярный доспех» по классификации М.В.Горелика). В некоторых тюркских панцирях сохранялся также и высокий стоячий бронированный воротник, характерный для древних типов доспеха. Различные пластины такого панциря часто встречаются в археологических материалах VI–VIII веков. Панцирные пластины были удлиненно прямоугольной формы или вверху прямоугольными, а внизу округлыми. По обоим краям пластин располагались отверстия для ремней. Количество и расположение отверстий зависело от местоположения пластины в составе панциря. С помощью кожаных ремешков пластины чешуйчатым способом связывались в длинную горизонтальную полосу. Нижний, иногда верхний край бронированной ленты окантовывался тонкой кожей. Затем ремнями, пропущенными через отверстия, расположенные в центре пластин, они связывались по вертикали в различные части доспеха. С того времени соединение удлиненных пластин кожаными ремешками без мягкой основы (ламеллярный набор) стало традицией, характерной для кочевников. Этот метод бронирования постоянно использовался мастерами кочевых народов при изготовлении защитных доспехов. Изготовление монголами ламмеллярного панциря из удлиненных узких пластин подобным способом подробно описано в книге Плано Карпини. Пластины этой разновидности древнетюркского панциря постоянно встречаются в археологических материалах, относящихся к VI-VIII векам. В прямоугольных пластинах тюркского панциря, из коллекции ЦГМ РК, найденного в Тургайской области, отверстия для ремешков расположены попарно по краям, два – внизу, а в середине – по три. Такую же форму имеют панцирные пластины, найденные в случайно открытой могиле на территории бывшего совхоза Алатау, рядом с г. Алматы.

Начиная с VI-VII века кольчатый доспех, как отдельный вид защитного вооружения, достаточно широко распространяется в кочевой среде. Название этого доспеха также одинаково на всех тюркских языках и это является свидетельством того, что кольчуга, как защитный панцирь, сложилась уже в тюркскую эпоху. Остатки кольчатых доспехов встречаются в археологических материалах, найденных в погребениях древнетюркского времени. Среди предметов, найденных в одной из могил Кудыргинского памятника в Алтае был обрывок кольчужной ткани. Размер обрывка кольчуги 7х14 см, сплетен из железных колец, плетение плотное. Остатки кольчужной ткани найдены и в других регионах обитания тюркоязычных кочевых народов VI-VIII веков (Прибайкалье, Западная Сибирь, Приобье).  Рис. 43.

Рис. 43.

Кимакское вооружение.

1- Наконечники копий.

2- Кольчужные кольца из кимакских пограбений. Северный Казахстан, Ждановка, X-XII вв.

3- Воин в кольчуге.

4-8- Мечи и палаши кимаков. Восточный Казахстан. IX-XI вв.

9- Кимакский воин в кольчужных доспехах (реконструкция автора по археологическим и иконографическим материалам).

Кольчужные кольца этого периода изготавливались одним способом – соединением концов на гвоздь. Кольчужный обрывок был и среди предметов, найденных в погребении VII-VIII веков, из Северо-Восточного Казахстана. Он сплетен из колец диаметром 1,4 см, четыре кольца соединены с одним кольцом. Ю.С.Худяков считает, что кольчужный доспех у тюрков получил распространение в VI-VII века, в период Первого Тюркского каганата, когда в его состав входили Средняя Азия, где производился этот вид защитного вооружения. В это время в Средней Азии существовали оружейные мастерские, где производились кольчуги. Об этом, в частности свидетельствуют раскопки городища Пянджикент: на местах мастерских, открытых в слоях VIII века, были найдены отдельные кольца и фрагменты кольчужного плетения. Воины, экипированные в кольчатые доспехи, часто изображаются и на памятниках искусства тюркского времени. На настенных росписях в Пянджикенте некоторые воины одеты в кольчугу с длинным подолом, с длинным разрезом спереди и сзади. На серебряном блюде, найденном в селе Кулагыш, на доспехах сражающихся воинов, рукава и бармицы шлема сделаны кольчужными. Изображения кочевых воинов, одетых в кольчугу встречаются и на памятниках искусства самих тюрков.

В средние века у кочевых народов, кроме металлических доспехов, широко использовался легкий вид доспеха –мягкий панцирь, сшитый из многослойной простеганной ткани, между слоями которого прокладывали шерсть, вату, пеньку, конский волос. На памятниках искусства изображение этого доспеха можно различить по диагональной сетчатой линии, передающей стеганый шов. Использование в качестве защитной брони стеганной на вате и шерсти верхней одежды известно на Востоке с очень древних времен. Сшитый из мягкого материала, этот вид защитного вооружения имел форму халата с длинными рукавами и стоячим воротником. Такой стеганый панцирь из мягкого материала у кочевых тюркских народов использовался с V века.

Рис. 44.

Рис. 44.

Чешуйчатые доспехи кимаков.

1- Кимакский воин в чешуйчатом панцире(реконструкция автора по археологическим материалам).

2- Изображение кимакского война в чешуйчатом панцире.

3- Панцирные пластины из кимакского погребения. Северный Казахстан, Кызыл Енбек, X-XI вв.

Иконографические материалы свидетельствуют о том, что в конце гуннского и начале тюркского времени (IV-VI вв.) в Центральной Азии применялся также и доспех-кираса. В кирасах тюркского времени также имеется высокий стоячий воротник, бронированный металлическими пластинами, что характерно для древних кирас.

В древности воины кочевники грудь, спину и плечи на одежде и доспехах дополнительно усиливали круглыми металлическими щитками. Сначала эти булатные щитки закреплялись непосредственно на одежде и доспехе, позже стали соединять щитки между собой кожаными ремешками, и использовать в виде дополнительного защитного снаряжения, надеваемого поверх доспехов. Иконографические материалы свидетельствуют, что круглые боевые зерцала стали использоваться кочевыми народами еще в дотюркский период.

Тюркские воины защищали руки и ноги наручами и наголенниками, изготовленными из металлических пластин на кожаной основе, набранных чешуйчатым способом бронирования, кольчужными или цельно коваными.

У древних тюрков воины вместе с чешуйчатыми панцирями носили также чешуйчатые боевые шлемы. На скульптурках из Туюк-Мазара (Восточный Туркестан) древнетюркские воины изображены с такими шлемами, бронированными небольшими чешуйчатыми пластинами, нашитыми на мягкую основу. Шлемы бронированы цветными металлическими пластинками в сочетании желтого, белого и синего цветов, что является набором брони с использованием железа и меди. Края шлема оторочены коричнево-красным кантом. Такие пластины от шлемов находят среди археологических материалов тюркских курганов.

Позже появляются составные шлемы, тульи которых собирались из двух, четырех и более пластин, их соединительные стыки закрывались тонкой полоской металла. Со стегаными мягкими панцирями обычно носили стеганый шлем в форме башлыка с наушами и назатыльником.  Рис. 45.

Рис. 45.

Чешуйчатый доспехи кыпчаков.

1- Кыпчакcкий воин в чешуйчатом панцире(реконструкция М.В. Горелика).

2-4- Пластины панциря. Западный Казахстан, Бек-Бике, XIV в.

5- Кыпчакский воин(реконструкция автора по археологическим и иконографическим материалам).

Древнетюркские щиты были деревянными. Щиты, найденные в тюркских курганах VI-VIII веков, собраны из деревянных досок, их края усилены металлическими ободками. На иконографических материалах можно видеть, что на внешней поверхности деревянного щита имелись четыре сферических репейка, закрывающих металлические крепления ремней для ношения, а в середине щита устанавливался металлический умбон. Лицевая часть щита иногда обтягивалась кожей и украшалась разноцветными изображениями. У тяжеловооруженных воинов кони также были защищены конскими доспехами. На тюркских петроглифах можно видеть изображения боевых коней, которые защищены металлическими конскими наголовьями, конскими панцирями пластинчатого и ламинарного бронирования или стегаными защитными попонами. Сохранившиеся остатки конского панциря в археологических раскопках не встречаются, но некоторые исследователи относят отдельные пластины, найденные в археологических материалах (Аймарлыг, кург.№ 6), к остаткам конских панцирей тюрков.