Еще раз о танках, советских и немецких

Не ошибается тот, кто ничего не делает

(народная мудрость)

Что-либо не знать никак не зазорно.

(Д. Дидро)

(народная мудрость)

Что-либо не знать никак не зазорно.

(Д. Дидро)

Необходимое предисловие.

Данный раздел, так же как и приведенные выше эпиграфы — не стремление автора попасть в великую литературу, а всего лишь необходимость в определении некоторых начальных моментов, которые, возможно снимут (или значительно сократят) негодование глубокоуважаемых участников форума в случае замеченных ошибок разного уровня глубины. Данная работа отнюдь не претендует на истинность в последней инстанции, а лишь является слабой попыткой автора разобраться в нагромождении фактов и данных, которые имеются в литературе и на просторах Интернета, о тактико-технических характеристиках танков, которые имелись на вооружении РККА и Вермахта к 22 июня 1941-го года, а также попыткой небольшого анализа и обобщения таковых. Насколько мне это удалось, судить Вам…

С чего начать?

Перед тем как спорить, давайте договоримся о терминах.

(древнегреческая мудрость)

(древнегреческая мудрость)

Вопрос, вынесенный в название главы, не дань русскому менталитету с его извечными проблемами. Как кажется автору, одним из камней преткновения при сравнении и оценке танков СССР и Германии периода начала ВМВ состоит в том, что в то время в мире не существовало единой танковой концепции. А, следовательно, и единой классификации танков. И только со временем, когда танки стали самостоятельным видом вооруженных сил, кода стали ясны задачи и возможности танковых соединений, стала понятной тактика их применения, тогда и стала выкристаллизовываться классификация боевых машин. При этом в разных странах (в соответствии с их видением бронетанковой техники) она была различной. И это оказалось первой (но далеко не последней и не самой сложно) проблемой, с которой пришлось столкнуться. Так, в Англии и Франции танки считались средством усиления пехоты и делились на танки сопровождения пехоты и крейсерские. В СССР к началу Великой Отечественной уже сложилась система классификации, основанная на весе машины: легкие (до 20 т), средние (20 – 40 т) и тяжёлые (свыше 40 т). Применение подобной классификации, очевидно, связано с величинами грузоподъемности мостов и железнодорожных платформ.

В немецкой армии тоже была такая же классификация, но в ее основу была положена мощность вооружения: танки с пулеметным вооружением, танки с легким пушечным вооружением и танки с тяжелым пушечным вооружением. К легкому пушечному вооружению относились пушки калибра от 20 мм до 50 мм, к тяжелому пушечному вооружению — пушки калибра от 75 мм и выше.

В нашем сравнительном анализе я буду использовать зарекомендовавшую себя советскую систему классификации, и не только из соображений исторической проверенности временем. По моему мнению, вес машины характеризует ее защищенность, так как основная его доля приходится на броневую защиту корпуса и башни (толщину листов). Исходя из этого критерия и будем оценивать и сравнивать боевые машины РККА и Вермахта накануне ВОВ (табл. 1):

Таблица 1.

Предлагаемая классификация немецких и советских танков по типам

Однако и подобный подход, по мнению автора, не является достаточно полным: легкие танки достаточно сильно отличаются по составу и мощности вооружения. Связано это, по всей видимости, с тем, что исторически времени на поиски решений конфигурации боевой машины было отведено достаточно мало, и военным приходилось подходить к формированию танковых частей по принципу «что имеем», а не «чего изволите».

Исходя из этого, легкие танки также разделены на две подгруппы: пулеметные и пулеметно-пушечные (пушки калибра до 37 мм включительно). Для танков среднего и тяжелого веса такое подразделение не имеет смысла: в них пулеметы — явно вспомогательное оружие.

Второе замечание будет касаться применения танков на поле боя. Из всего многообразия решаемых задач, по мнению автора, главными являются две:

а) уничтожение живой силы противника (пехоты);

б) противодействие БТТ противника, в первую очередь — танкам.

Решение первой задачи является достаточно тривиальным задание: со времен Древнего Египта человечество находило всё более и более эффективные средства для уничтожения себе подобных. В свете применения танков это решение выглядит следующим образом: пушка максимально возможного калибра с мощным осколочно-фугасным снарядом и пулеметы, тоже в максимально возможном количестве. Показателем успешности решения второй задачи будет являться величина бронепробиваемости танкового орудия.

В чисто психологическом аспекте задача сравнения чего-либо или кого-либо в человеческом сознании подспудно предполагает наличие элемента соревновательности, противоборства. Данное противоборство может решаться либо в плане «кто громче крикнет (прыгнет, кинет, поднимет и т.д.), либо в плане прямого выяснения один на один «кто в доме главный». Думается, в аспекте реалий военного времени более правильным будет именно второй подход, т.е. ситуация прямого столкновения танков двух противодействующих сторон. А, следовательно, из всех ТТХ танковых пушек выберем только величину бронепробиваемости. Все остальные характеристики, если в этом будет возникать необходимость, будут рассматриваться как вспомогательные.

Третье: многие немецкие (и некоторые советские) танки, не смотря на различную маркировку, были достаточно однотипны, отличаясь незначительными деталями технологического характера, либо представляли собой непрерывную линейку улучшения боевых качеств. В таком случае в качестве машины сравнения будет выбрана наиболее удачна модификация.

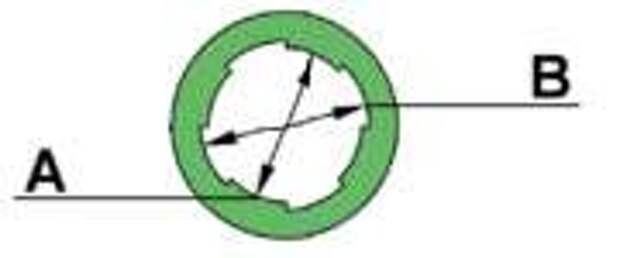

Четвертое замечание касается сравнения калибров: в немецкой и советской практике существовала несколько отличающаяся система их отсчета. Первая определяет калибр как расстояние между противоположными полями нарезов (А); вторая — как расстояние между дном противоположных нарезов (В). В СССР была принята первая система, в Германии — вторая [1]. Исходя из этого, орудия близких калибров (особенно, мелкокалиберные) будут рассматриваться как принадлежащие к одной группе. Для орудий больших калибров (например, 76 мм и более) данная разница существенного значения не имеет.

И, наконец, пятое: все танки будут сравниваться по их заявленным ТТХ. Другие факторы, как то качество изготовления брони и боеприпасов, обученность экипажей, практика применения в боевых условиях и т.д. во внимание приниматься не будут. Аналогично, броня всех танков считается одинаковой по своим прочностным характеристикам и защитное свойство будет считаться только по ее толщине. Так же не будем вдаваться в нюансы определения качественных (начальное и гарантированное) и количественные (в СССР они были более жесткими) характеристики критериев пробития брони [2].

Легкие пулеметные танки.

Для начала уясним следующий тезис: прямое столкновение таких боевых машин не только гипотетично, но и в высшей степени бесперспективно: машины этого класса имели противопульное и противоосколочное бронирование, и ее поражение штатным вооружением было весьма проблематичным.

Немецкие пулеметные танки начала ВОВ представлены машинами Т – Iмодификаций А и В. Советский ассортимент гораздо шире: плавающие танки Т-37,Т-38, Т-40, Т-26 ранней модификации (обр. 1931) (табл. 2). С чисто методологической точки зрения в эту же группу следует отнести и танкетки Т-27, однако данный класс бронетехники рассматриваться нами не будет ввиду тупиковости этой ветви развития БТТ. Так же не будем рассматривать и бронеавтомобили (хотя советские пушечные БА и были вооружены танковыми 45-мм пушками) по причине их вспомогательного характера.

Таблица 2.

Как видно из таблицы, немецкий Т – І превосходил только советский Т-38 как по толщине брони, так и по огневой мощи, что и не удивительно: Т-38 — плавающий танк. Но при этом он безнадежно отставал и от более нового плавающего танка Т-40 (по огневой мощи), и от своего ровесника Т-26 (по защищенности). При этом плавающий Т-40 вполне мог быть смертельно опасным противником для Т – I: его крупнокалиберный пулемет вполне справлялся с тонкой броней пулеметных танков. Превосходили советские танки своих противников и по боекомплекту.

Примечательно, что советский ПЛАВАЮЩИЙ Т‒40 превосходил немецкий ЛИНЕЙНЫЙ Т – І.

Легкие пулеметно-пушечные танки.

Эту группу составляют немецкие T – I (C), T – II (A-C и F), Т – III (А-G), чешские35(t) и 38(t), советские Т-26 (обр. 1932 г) и БТ-2 (обр. 1932 г) (табл. 3). Она, по-видимому, является наиболее трудной с точки зрения классификации. Машины этого класса отличались не только конструкцией (советские танки были двухбашенными — явный отголосок Первой мировой войны, когда основной задачей танков считалось уничтожение пехоты в окопах, да и возможность одновременного ведения огня в двух разных направлениях была довольно привлекательным качеством, которого лишены однобашенные танки), но и вооружением. Оно представляло довольно пеструю палитру: от автоматических 20-мм пушек, имевших явное авиационное (или противоавиационное) происхождение, до малокалиберной артиллерии, разработанной на самой разной базе. Не вдаваясь в подробности генезиса развития вооружения этих танков, ограничимся рассмотрением их ТТХ.

Если с танками серий Т – I и Т – II все боле или менее ясно, то «тройки» требуют некоторого уточнения. Начать с того, что машины первых четырех серий (A-D) были, скорее всего, опытными экземплярами, которым практически не пришлось воевать (сведения по этому поводу разноречивые. По одним из них, все 95 машин были разрезаны на металл и запчасти, по другим, некоторым из них довелось принять участие в Норвежской и Датской операциях). Первым действительно массовым и боевым танком стала модификация Е и все последующие. В первоначальном варианте на них устанавливались 37-мм пушки KwK 36 L/46, которые в 1940-41 гг. заменялись на 50-мм KwK 38 L/42 (резерв модернизации это еще позволял). Это же относится и к танкам серий E и G. В данной части будут рассмотрены только машины с 37-мм орудиями, так как к началу ВОВ с составе Вермахта были Т – ІІІ как с 37-мм, так и с 50-мм пушками, о которых речь пойдет ниже. Вот их характеристики:

Таблица 3.

*) — здесь и далее: данная запись лишь говорит о том, что данных НЕТ У АВТОРА.

Сразу бросается в глаза, что танки этой категории резко делятся на две весовые группы: одни имеют приблизительно одинаковый боевой вес (8 – 10,5 т), в то время как Т – III диссонирует значением в области 20 т. Такое резкое увеличение веса не случайно: первые модификации танка имели массу 15,5 т (Ausf A), которая плавно возросла до 19,8 т (Ausf D). Эти изменения вносились в связи с требованием военных усилить защиту танка, что и находило отражение в увеличении толщины брони (и, соответственно, веса танка). При этом все остальные характеристики либо оставались неизменными (вооружение), либо претерпевали незначительные изменения (мощность двигателя, ходовая часть). «Тройки» ранних модификаций A – D по сути так и остались экспериментальными машинами и их рассмотрение в данном аспекте считаю не имеющим смысла.

Что касается вооружения, то на нем тоже следует остановиться более подробно, так как и в нем наблюдается значительный разнобой.

Для начала — немецкие 20-мм пушки. Пушка EW 141 — авиационное автоматическое орудие, приспособленное для установки на танк. Правда, в литературе можно найти мнение, что это не пушка, а крупнокалиберный пулемет. Найти какие-либо данные об ассортименте боеприпасов и их возможностям автору не удалось.

20-мм пушки KwK 30 L/55 и KwK 38 L/55 являются по сути одним и тем же орудием, разработанным на базе мелкокалиберной зенитной пушки и отличающимся чисто технологическими особенностями. Боеприпасы и характеристики — одинаковые (здесь и далее — данные приводятся только для бронебойных снарядов всех применявшихся на данных орудиях типов) [3, 5, 7]:

Таблица 4.

Более серьезными противниками были танковые пушки А-3 и А-7 трофейных чешских танков 35(t) и 38(t).

Škoda 37 mm A3 (немецкий вариант 3,7cm KwK 34(t)) — противотанковая 37-мм пушка производства завода Škoda, устанавливаемая на танки Lt vz 35. Длина ствола составляла 39 калибров (1448 мм), начальная скорость бронебойного снаряда массой 0,85 кг — 675 м/с, чего было достаточно для пробития 40-мм бронелиста на дальности 500 м. Осколочно-фугасный снаряд массой 0,825 кг имел начальную скорость 687 м/с [7].

Таблица 5.

Škoda 37 mm A7 (в немецких источниках значится как 3,7 cm KwK 38(t)) — противотанковое 37-мм орудие, производившееся чешской фирмой Škoda. Длина ствола — 42 калибра (1554 мм), который обеспечивал снаряду массой 0,853 кг начальную скорость 750 м/с.

Для него предполагались снаряды двух типов: Panzergranate 39 (PzGr.39) и Panzergranate 40 (PzGr.40). Таблица бронепробиваемости для этого орудия [6, 7]:

Таблица 6.

Оба орудия имеют достаточно похожие характеристики и используют одинаковые боеприпасы. Хорошие баллистические показатели делали эти танки смертельно опасными противниками для советских танков аналогичного класса на всех дистанциях прицельного огня.

Немецкая 37-мм пушка KwK 35/36 L/46,5 фирмы Rheinmetall-Borsig имела длина ствола в 45 калибров (1717 мм), которая придавала бронебойным снарядам следующие характеристики:

Таблица 7.

Советская танковая пушка Б-3 была разработана П. Сячентовым на базе немецкого противотанкового орудия фирмы «Рейнметал». Обе пушки имели одинаковые баллистику и устройство, за исключением затвора: как и все остальные конструкции Сячентова, он был с 1/4 автоматики. Бронепробиваемость Б-3 была следующей: [8]

Таблица 8.

Из всех танков данной категории достойными противниками могут считаться только советские Т-26 и БТ-2 с одной стороны и трофейные чешские 35(t) и 38(t) — с другой. Все остальные просто не выдерживают никакой критики и считаться полноценными боевыми машинами на 1941 г. могут только безудержным оптимистом.

Легкие пушечные танки

Появление и существование в армиях ряда стран вышеозначенных танков с таким странным гибридным вооружением, по мнению автора, объясняется исключительно уровнем технического оснащения армий того времени. Не будем забывать, что все означенные машины появились приблизительно в одно и то же время: в начале — первой половине 30-х годов. Малая мощность существовавших тогда двигателей, недостаточная твердость брони, большие массо-габаритные характеристики орудий большого калибра — все это делало невозможным установку в танках мощных орудий.

Но, как известно, прогресс никогда не стоит на месте. Если есть спрос, то неизбежно появится и предложение. А военная сфера — источник неиссякаемого спроса. И конструктора постепенно разрабатывали все более приемлемые образцы танкового пушечного вооружения. Так, с середины 30-х годов появилась ставшая классической модель легкого танка: вес 15 – 20 т, противопульная и противоосколочная броня, высокая подвижность. Пушка устанавливалась как компромисс между массо-габаритными характеристиками и максимально возможной мощностью. При характеристиках легкого танка это были орудия в основном противотанковой направленности.

С советской стороны такими танками стали Т – 26 образца 1933 г. с последующими модификациями (1937 г. — коническая башня и наклонные листы подбашенной коробки, 1939 г. — усиление бронирования), БТ – 5 и БТ – 7.

Из серии танков Т – III заслуживают рассмотрения модификации Е и F. Если первая из них стала результатом конструкторских разработок, то вторая стала ответом на жестокие реалии военного времени. В частности, пришлось увеличить бронирование. А вот дальнейшие модификации «троек» (T – III (H) и T – III (J)), исходя из озвученных выше принципов, следует относить к средним.

Несколько нетрадиционным будет рассмотрение в данной категории танков серии Т – IV, которые почти все исследователи относят к тяжелым немецким танкам, хотя и делают оговорку, что речь идет о классификации по калибру орудия. Но, так же верный задекларированной выше приверженности к одной классификации, автор будет относить их к этом классу. Что касается орудия, то о нем обязательно пойдет речь далее.

Таким образом, данную нишу заполняют немецкие танки серии T – IV модификацийА, B, C, D и E. Остальные модификации «четверки» с полным правом можно относить с средним танкам.

Несколько слов об отличиях этих модификаций. Как обычно, первые две являлись фактически одинаковыми машинами, отличия которых носили технологический характер. Модификация С уже имела более-менее массовый характер, однако основное ее отличие от версии В заключалась в более мощном двигателе и бронировании ствола пулемета. Машины серии D получили более мощную броню и другую маску пушки. Что же касается танков серии Е, то они стали детищем Польской кампании и отличались усиленным бронированием в виде дополнительных броневых плит на лобовой (30 мм) и бортовой (20 мм) броне. Поскольку основными модификациями, с которыми Германия вступила во Вторую мировую войну, были D и Е, ограничимся именно их рассмотрением (при формальном увеличении веса танка Е до 21 т).

Советские БТ – 5 и БТ – 7 являлись представителями одного ряда и «семерка» стала результатом дальнейшей модификации и усовершенствования линейки быстроходных танков. При этом она продолжала усовершенствоваться даже после принятия на вооружение. Так, в 1937 г. танк получил коническую башню и увеличенный боезапас, в 1938 г. заменили гусеничную ленту (на мелкозвенчатую), усилили подвеску, ликвидировали резиновые бандажи (танки были колесно-гусеничными), увеличили запас топлива. Кроме того, в 1939 г. была выпущена модификация БТ – 7М, в котором был установлен дизель В-2. В остальном его характеристики остались неизменными. Из серии БТ самым массовым был танк БТ – 7 и БТ – 7М (суммарно около 6000 шт), рассмотрением характеристик которого мы и займемся.

Таблица 9.

Немецкая 50-мм пушка KwK 38 L/42 также была разработана конструкторами фирмы Rheinmetall-Borsig. Имела длину ствола 42 калибров (2100 мм), скорострельность — 15 выстрелов в минуту. Для стрельбы использовались выстрелы: [3, 7]

Таблица 10.

Следующая модификация — 50-мм пушка KwK 39 L/60 — явилась доработанной длинноствольной версией орудия KwK 38 L/42. Основное отличие заключалось в большей длине зарядной каморы, связанной с увеличением длины гильзы с 288 мм до 420 мм. Для стрельбы использовались те же выстрелы: [3, 7]

Таблица 11.

Уже с первого взгляда видно, что данный вариант отличался значительно большей мощностью и представлял, соответственно, большую опасность для танков.

На всех танках Т – IV ранних модификаций стояло одно и то же орудие: короткоствольная 75-мм пушка KwK 37 L/24 с длиной ствола 24 калибра (1765,3 мм). Предназначалась для борьбы с оборонительными укреплениями (этим объясняется сравнительно короткий ствол), но наличие в её боекомплекте бронебойного снаряда позволяло танку успешно бороться и с бронетехникой, защищённой противопульным или лёгким противоснарядным бронированием. В ее боекомплект входили выстрелы:

Таблица 12.

К сожалению, данные по характеристикам снарядов этой пушки не отличаются большой распространенностью, поэтому автор будет оперировать только имеющимися в его распоряжении, имея в виду, что бронебойное действие кумулятивного снаряда намного больше обычного бронебойного и не зависит от расстояния.

Советская 45-мм танковая пушка 20К была приспособлена к огню как бронебойными, так осколочно-фугасными снарядами. Бронепробиваемость была следующей [4]:

Таблица 13.

Краткое ознакомление с ТТХ немецких пушек и советской 20КТ говорит о том, что при прямом столкновении советских и немецких танков данного класса танковые орудия «троек» поражали советские Т – 26 всех модификаций со всех ракурсов на расстояниях прицельной дальности стрельбы. Советские танки были опасны для Т – III только с расстояния менее 1500 м, что делало их практически беззащитными при встрече с ними в лобовом столкновении.

Хотя и менее приспособленные для целей противотанковой борьбы «четверки», тоже были опасны для советских легких танков с расстояния в 3000 м, в то время, как те могли уверенно сражаться со своими визави только с дистанций, не превышающих те же 1500 м.

Помочь нашим танкам преодолеть эту опасную зону безответного огня без ощутимых потерь, по замыслу наших военных теоретиков, должна была большая подвижность (удельная мощность БТ составляла 30-35 л.с./т при среднем давлении на грунт 0,75 кг/см2 и скорости 40 км/ч против аналогичных показателей T – IV в 14-15 л.с./т, 0,77 кг/см2 и 20 км/ч). Кроме того, шансы на успех придавали большая скорострельность полуавтоматической 20КТ по сравнению с KwK 37 и больший боезапас.

Что же касается танков первых двух групп, то все пушечные танки были для них практически неуязвимыми, в то же время оставаясь опасными для них на всех дистанциях прицельного огня.

Средние танки

К этой категории танков относятся только три немецкие машины: T – III(H, J) и T – IV(F), имеющая вторую маркировку F1.

Модификация машин серии T – III шла в основном в направлении увеличения толщины брони. Вооружение осталось прежним — 50-мм пушка KwK 38 L/42. Вес танка вырос до 21,5 – 21,8 т, что только ухудшило кинетические показатели танка. В том же направлении развивалась модернизация танка T – IV: усиление бронирования и, как вынужденная мера (вес танка достиг 22,3 т), применение более широких гусениц. Вооружение также не претерпело изменения: 75-мм пушка KwK 37 L/24.

Советские средние танки были представлены трехбашенным Т – 28 и легендарнымТ – 34. Ставший визитной карточкой Победы, Т – 34 был принят на вооружение в конце 1939 г. и встретил войну практически без изменений (вносились только технологические изменения, направленные на улучшение ремонтоспособности и повышение технологичности в производстве). К наиболее существенным изменениям стоит отнести установку более мощной 85-мм пушки в новой башне и увеличение в связи с этим количества человек в экипаже с четырех до пяти Что же касается Т – 28, то это была неоднозначная конструкция. Простроенный в 1932 г. как танк поддержки пехоты (печальный пережиток «эры Тухачевского»), он оказался для своего времени и для решения поставленных перед ним задач очень неплохой машиной, которая осталась в войсках и пережила несколько незначительных реконструкций (замена пушки КТ-28 на Л-10, установка в башне кормового пулемета, замена цилиндрической башни на коническую, установка экранов), существенно не изменивших ее боевых свойств.

Таблица 14.

Поскольку вооружение немецких танков рассматривалось выше, ознакомимся только с характеристиками советских танковых пушек.

76-мм пушка Л-10. Все, что удалось найти: бронебойный снаряд при начальной скорости 555 м/с на расстоянии 500 м пробивал броню толщиной 61 мм, на 1000 м — 51 мм (при угле встречи 60 градусов).

76-мм пушка Ф-34 — танковая пушка Горьковского завода № 92, которой, начиная с 1941 года, серийно оснащались танки Т-34. Проектирование орудия началось в 1939 году, пушка представляла собой удлинённый вариант танковой пушки Ф-32 и первоначально предназначалась для вооружения танков Т-28 и Т-35. Проектирование орудия было завершено 15 марта 1939 года, первые испытания орудия, установленного на танке Т-28 прошли 19 октября 1939 года на Гороховецком полигоне. Однако, от перевооружения танков Т - 28 и Т – 35 было решено отказаться, и орудие было переназначено на новый танк Т – 34, на котором первые стрельбы из пушки Ф-34 были произведены в ноябре 1940 года. Кроме того, испытания проводились и на танке БТ – 7А.

Бронепробиваемость снарядов из пушки Ф-34 была следующей (гарантированное пробивание):

Таблица 15.

Дальность стрельбы бронебойными снарядами составляла 4000 м, осколочно-фугасными — от 9000 до 13000 м, осколочными (шрапнель) — 6000 – 8000 м в зависимости от типа применяемого боеприпаса. Расчет, проведенный по приведенной ниже методике, позволяет оценить бронепробиваемост на дистанции 2000 в 51 мм при угле встречи 90 градусов и 36 мм — при 60 градусов. Практическая скорострельность составляла 3 – 5 выстрелов в минуту.

Тяжелые танки

В этой категории боевых машин никакого сравнения не предвидится ввиду полного отсутствия в немецкой армии таковых. Советские машины представлены самым пропагандистским танком Т – 35 и самым мощным танком на 1941 год КВ – 1.

Сразу оговорюсь: танк КВ – 2 в данном контексте рассматриваться не будет. Его 152-мм гаубица была предназначена совсем для других целей, а именно — для прорыва переднего края сильно укрепленной полосы обороны противника, уничтожения мощных ДОТов и штурма УРов. По характеру решаемых задач эту машину можно было бы смело относить к САУ, но ряд особенностей: наличие вращающейся башни, мощное бронирование, способность решать самостоятельные задачи — довольно резко отличают ее от самоходной артиллерии. По моему сугубо субъективному мнению, КВ – 2 следует отнести к несуществующему типу БТТ, а именно к штурмовым танкам, т.е. машинам, которые способны решать как танковые, так и артиллерийские задачи.

Таблица 16.

Танк Т – 35 был разработан в 1932 году как тяжелый танк прорыва и полностью соответствовал реалиям общевойскового боя того времени, а именно: наличие больших масс пехоты и кавалерии; глубоко эшелонированная оборона, насыщенная большим количеством проволочных заграждений; практически полное отсутствие противотанковой артиллерии. Поэтому основным предназначением такого танка была борьба именно с этими опасностями. Пехоту и кавалерию предполагалось уничтожать массированным огнем пулеметов (6 шт 7,62-мм пулеметов ДТ, установленных в трех из пяти его башен полностью перекрывали все направления возможной атаки), артиллерия и закрытые огневые точки подавлялись огнем 76-мм орудия КТ-28 (позднее — Л-10), а для поражения имевшихся тогда в армиях вероятного противника танков было установлено два 45-мм орудия 20К, также обеспечивавших обстрел во всех секторах. Характеристики всех этих орудий уже обсуждались ранее.

В 1939 году все имеющиеся в РККА танки Т – 35 модернизировали: увеличили броню лобовой части корпуса до 70 мм, бортов и башни — до 25 мм, заменили орудие. Броневая защита кормы и крыши осталась без изменения: 20 и 14 мм соответственно.

Тяжелый танк КВ – 1 был разработан зимой 1940 года и являл собой обобщенный опыт конструирования и производства тяжелых танков в СССР, учитывавший также новые задачи, стоящие перед войсками. Среди требований, предъявляемых к этой машине, были следующие: мощное противоснарядное бронирование, способное противостоять новым противотанковым пушкам; универсальное орудие, способное не только уничтожать огневые точки противника и его фортификацию, но и уверенно поражать все типы существовавших на то время танков противника.

В качестве такого орудия была применена пушка Ф-32 конструкции В.Г. Грабина. В современной литературе часто высказывается мнение о недостаточной вооруженности танка КВ – 1 и при этом утверждают, что 76-мм Ф-22 — самое лучшее, что у нас тогда имелось для танков. Данное утверждение, как видится автору, довольно лукавое. Танковая пушка калибра 85-мм на базе зенитного орудия 52К была в разработке и вполне могла быть создана к тому времени, а просторная башня «Ворошилова» вполне позволяла установить ее без проблем с наличием места. Проблема заключалась в другом: как ни парадоксально, но для такого мощного орудия в танке тогда не было задач. Броня всех танков противника была настолько тонкой, что ББ снаряды насквозь пробивали оба борта и пролетали, не уничтожив его. Кроме того, есть еще и экономическая составляющая: чем больше калибр, тем дороже обходится стране каждый выстрел. Поэтому орудие Ф-32 калибра 76 мм было признано вполне соответствующим своему назначению. Остается только непонятным, почему на него не установили появившееся несколько позже орудие Ф-34. Наверное, наш старый русский подход «и так хорошо, а лучшее — враг хорошего». Кто знает….

Во всяком случае, не желая тратить время на обсуждение вопросов «почему и как», автор ограничится рассмотрением того, что было.

Полуавтоматическая 76-мм танковая пушка Л-11 конструкции Ленинградского Кировского завода с полуавтоматикой механического типа имела ствол длиной 30,5 калибров (2324 мм), что позволяло делать 6 – 7 выстрелов/мин. Начальная скорость ОФ снаряда составила 635 м/с, ББ — 612 м/с с такими величинами бронепробиваемости:

Таблица 17.

* — рассчитано по приведенной ниже методике

По своим характеристикам она во многом совпадала с пушкой Ф-32 своего конкурента Грабина, несколько уступая ей в надежности. И хотя история принятия на вооружение этих орудий изобилует интересными и порой очень интригующими моментами, отметим только тот момент, что наличие отлаженного производства послужило причиной компромиссного варианта: пушки Л-11 принять на вооружение для танков выпуска Кировского завода, что, очевидно, было достаточно логично.

76-мм пушка Ф-32 — полуавтоматическая с полуавтоматикой копирного типа, которая позволяла делать 5 – 6 выстрелов/мин. Ствол длиной 31,5 (2400 мм) сообщал ОФ снаряду начальную скорость 638 м/с, ББ — 613 м/с, которые обеспечивали следующие значения бронепробиваемости:

Таблица 18.

* — рассчитано по приведенной ниже методике

Сам В.Г. Грабин упоминает, что Ф-32 была, по требованию заказчика и против воли проектировщиков, заметно укорочена с ощутимой потерей боевых качеств ради бытовавшего тогда опасения, что танк может цеплять стволом орудия землю. Это не позволило Ф-32 реализовать все возможности, изначально заложенные в её конструкцию.

Итак, все существовавшие на 22 июня 1941 г. танки РККА и Вермахта систематизированы (с какой степенью адекватности, судить уважаемым читателям), теперь пришло время решить, что с ней делать. Рассмотрим, как имеющиеся ТТХ позволяли решать отмеченные выше задачи.

Пулеметные танки неплохо подходили для целей уничтожения живой силы противника в открытом бою, но плохо годились для атаки линий обороны. Даже простой окоп значительно повышал живучесть пехоты, в то время, как сам танк оставался открытым для поражения всеми имеющимися средствами борьбы с ним. Пушечное вооружение пулеметно-пушечных танков тоже мало подходило для этих целей: мощность осколочно-фугасного снаряда калибра 37- или 45 мм явно недостаточна как для создания «тучи осколков», так и для поражения ДОТов противника.

Орудия средних и тяжелых танков были гораздо лучше приспособлены для решения первой из отмеченных задач, особенно калибра 75/76 мм, что и вполне понятно — орудия такого калибра как раз для этого в свое время и создавались.

А вот вопрос о том, каков будет результат столкновения этих машин в столкновении друг с другом, требует более детального рассмотрения.

Немного математики

Будучи по образованию химиком, т.е. «ползучим эмпириком», автор не мог не попытаться найти некоторое математическое обобщение данным по бронепробиваемости немецких и советских танковых пушек. Поскольку кривые бронепробиваемости имеют вид, близкий к экспоненциальному, они были аппроксимированы кривой вида

где Br — бронепробиваемость, b(0) и b(1) — коэффициенты, смысл которых можно определить так: b(0) — максимально возможная толщина пробиваемой брони, b(1) — показатель скорости падения эффективности снаряда (образно говоря — «длина руки» танкового орудия) и настильности траектории (немного погрешив против строгости и научности терминологии, назовем эту величину «баллистической характеристикой»).

Данные расчетов и ТТХ орудий представлены в таблице:

Таблица 19.

* — значения рассчитаны по двум точкам

По данным расчета сразу можно увидеть достаточно очевидную корреляцию: величина b(0) прямо пропорциональна величине кинетической энергии снаряда (дульной энергии). Что касается величины b(1), то ее выражение не столь очевидно связано с параметрами орудия и снаряда.

Данная математическая модель позволяет рассчитать таблицу поражения целей на разных дистанциях и построить кривые бронепробиваемости. Для немецких орудий они выглядят так:

Таблица поражения

Кривые бронепробиваемости

для советских — так:

Таблица поражения

Кривые бронепробиваемости

Жирным шрифтом выделены расчетные значения, которые хорошо (я бы сказал — отлично) согласуются с табличными данными.

Исходя из экспоненциальной зависимости бронепробиваемости от расстояния можно рассчитать предельную дистанцию пробития брони по формуле

где Тбр— толщина брони, Х — расстояние, на котором она пробивается.

Ниже приведены таблицы рассчитанных дистанций для рассмотренных танков, исходя из предположения, что они встречаются «лоб-в-лоб»:

Таблица 22.

В заштрихованных клетках приведены отрицательные значения, которые сами по себе не имеют физического смысла, но являются неплохой иллюстрацией так сказать «бесполезности» данных орудий против данных танков, причем величина значения показывает степень этой «бесполезности». В практической плоскости это может быть некоей характеристикой возможности модернизации орудия, т.е. ответом на вопрос: а могла ли ЭТА пушка в принципе пробить броню ЭТОГО танка.

Даже простое сравнение данных показывает, что характеристики орудия Б-3 практически ничем не отличаются от таковых для пушек чешского производства А3 и А7, больше приближаясь к последней. Пушка 20К, имея калибр средний между немецкими А7 и 50 Kwk, уступает им и по дульной энергии, но превосходит по настильности. Особенно великолепно в этом классе смотрится 50-мм KwK 39 L/60, превосходящая всех предшественниц вплоть до дистанций 1700 – 1800 м. Для начального периода ВОВ такая «длинная рука» была просто великолепным показателем и данная система, очевидно, демонстрирует максимально возможные характеристики для орудий таких калибров.

Обсуждение достоинств и недостатков 75-мм орудия KwK 37 L/24, установленного на всех танках модификации Pz IV, излишне — короткий ствол при большом калибре хоть и мог сообщить достаточный запас кинетической энергии, но при величине импульса в 385 (кг м/с) она не могла обеспечить большую настильность траектории. Иначе говоря, это была машина против пехоты, которая могла более-менее эффективно сражаться с танками на близких дистанциях (на больших ведение навесного прицельного огня по маневрирующей цели было затруднительным).

Что же касается советских «тяжеловесов», то тут все как раз просто и понятно: орудия обладали огромным потенциалом, который позволял им более чем эффективно решать как противотанковые, так и противопехотные задачи. Не смотря на то, что стволы этих пушек были урезаны по сравнению с их полевыми аналогами, при высокой начальной скорости снаряда они сохраняли высокую (а для некоторых целей и избыточную) бронепробиваемость, так же эффективно решая и противопехотные задачи (поражение живой силы, уничтожение ДОТов, подавление батарейного огня), которые решались широкой номенклатурой снарядов (эта информация не приведена в данной статье, но достаточно широко представлена в Интернете).

Теперь о возможном развитии ситуации при встрече противников в самых разных комбинациях.

Для этого сначала сгруппируем танки в группы по толщине брони (критерий 1), упорядочив их внутри групп по установленным на них орудиях (критерий 2). В Вермахте это будет выглядеть таким образом:

Таблица 23.

Аналогичная таблица для советских танков дает такое распределение:

Таблица 24.

Что же могло ждать их при встрече на поле боя «лоб-в-лоб»?

20-мм пушки легких немецких танков представляли относительную опасность только для легких танков Т – 26 образца 1931 г. и БТ-2, да и то только с дистанции не более 500 м, в то время как они уверенно поражали T – II (A), начиная с 2500 м. Более серьезными противниками были сильнее забронированные T – I (С), броня которых пробивалась только с 850 м и еще более «толстолобые» T – II (F), которые брались только с 500 м. Для остальных же советских танков они не представляли никакой опасности.

Рассматривать единоборство с другими советскими танками не имеет смысла: только относительно слабо забронированный Т – 28 мог быть поражен «чехами» с расстояния не более 900 м, в то время как сами они мог быть гарантированно уничтожены им с дистанции 4 км. То же касается и Т – I(C), 30-мм броня которого пробивалась советской Л-10 с 3,5 км.

Данной фразой мы плавно перешли от первой группы немецких танков ко второй. Более мощное вооружение делало их смертельно опасными противниками для наших Т – 26 и БТ всех модификаций, расстреливая из на дистанциях от 2,5-х до 3,5 км, в то время как те могли принести им урон только с расстояния 1000 – 1300 м, что было явно недостаточно при танковой дуэли. Единственное спасение было в удачном сосредоточении огня и маневра, а также применение сил поддержки (артиллерия, пехота, авиация). И только старичок Т – 28 по-прежнему вполне уверенно мог держать противников на расстоянии в 3 км и более.

Наиболее драматичным вполне могла бы выглядеть гипотетическая встреча танков второй группы. Не самая убедительная для этого артсистема 50 KwK 38 была подкреплена более солидной броней, а 75 KwK 37 и так обладала достаточной, как считали немцы, пробивной способностью.

Советские визави могли противопоставить не только вполне солидную броневую защиту, но и мощные 76-мм орудия. При встрече этих машин немцы имели преимущество только перед Т – 28, которое приобрели довольно высокой ценой — толстая броня привела к практически полному исчерпанию резерва модернизации «троек». Что же касается «четверок», то примерный паритет с Т – 28 мог бы поставить немецких конструкторов перед сложной дилеммой: повышать толщину брони или увеличивать мощность орудия. Не будь на поле боя легендарной «тридцатьчетверки», то возможно они и пошли бы по стандартному пути: увеличивать толщину броневого листа всегда проще, чем разрабатывать новую артсистему. Но практически полная невозможность пробития лобовой брони Т – 34 танковыми пушками решило задачу однозначно — создавать орудие, которое может поражать советские танки с дистанции более, чем 2000 м, чтобы держать их на безопасном расстоянии. Сам же Т – 34 мог разобраться с любым своим противником с любого расстоянии, оставаясь неуязвимым с любой дистанции прицельного огня.

Говорить о поединках КВ – 1 с немцами не приходится: справиться с ними в Вермахте могли только с помощью 88-мм зениток и корпусной артиллерии.

При таком обилии использованных танковых пушек на в Вермахте, так и РККА, вполне закономерным становится вопрос: а какая же пушка была лучше? Как известно, самые трудные ответы приходится искать на самые простые вопросы. Данный — не исключение. Попробую ответить на него со своей колокольни.

Отвлекаясь от специфических требований, которые военные ставят перед конструкторами, автор позволит себе определить как критерии высокую дульную энергию (b0) и способность длительное время сохранять поражающие способности (b1). По первому параметру из 37-мимиллеметровок наиболее приемлемой кажется советская Б-3, по второму — чешская А3. По совокупности обоих практически ни одна не обладает подавляющим превосходством и выбор в пользу какой-либо лежит совсем в других плоскостях.

Вторая группа орудий демонстрирует явное превосходство немецких оружейников, особенно орудие 50 Kwk39/L60, превосходящее единственное советское 20К по величине дульной энергии. Высокие баллистические характеристики этих орудий позволяли мириться с их довольно быстрым падением (что и понятно: сопротивление воздуха еще никто не отменял).

Зато в третьей группе орудий советским пушкам не было аналога: высокая дульная энергия, величины импульса около 4000 кг м/с в сочетании с большой массой снаряда позволяли сохранять высокую бронепробиваемость на больших расстояниях.

Резюме

Итак, чьи же танки были лучше? Ответ очевиден. Уже одно только обилие модификаций боевых машин Вермахта говорит о том, что на поток ставились недоведенные модели, недостатки которых устранялись в процессе боевой эксплуатации. Чисто пулеметные танки и танки с малокалиберными пушками авиационного происхождения на начало сороковых годов — это не назовешь даже технической глупостью. Такая машина могла представлять опасность только для танков «эры Тухачевского», но не для творений Кошкина и Котина. Даже несколько архаично смотрящиеся Т – 28 были им явно не по зубам, что уже говорить о более мощных или более современных машинах. Даже советские бронеавтомобили, вооруженные теми же пушками 20К были опасны для этих «бронированных чудовищ Вермахта» на дистанциях, куда не доставали их вот уж действительно «жалкие пушчонки»*. Увеличение бронирования — самый простой путь повышения живучести танка в бою, но он же является и самым бесперспективным. Увеличение веса, снижение подвижности, необходимость повышения мощности двигателя — все эти ухищрения быстро съедают ресурс модернизации и рано или поздно ставят конструкторов перед необходимостью разработки новой машины. Несостоятельность танковых войск Польши и безголовость и безалаберность в использовании танковых войск во Франции сыграли с немцами злую шутку: они так и не встретили действительно серьезного противника. Эпизодическое использование во Франции английских «Матильд» тоже не заставило сделать выводы: монстрозность танка в сочетании с мизерным их количеством позволили решить эту проблему другими, нетанковыми средствами. Не в лучшем состоянии оказалась и немецкая противотанковая артиллерия. Имея в целом более мощные системы, они так и остались на уровне задач начала, в лучшем случае — середины тридцатых годов.

Советские танки не страдали мелочностью, хотя они тоже не были лишены недостатков. Это и низкая надежность двигателей, и невысокое качество оптики, и отсутствие в достаточном количестве радиостанций, низкий уровень комфорта и перегруженность экипажа работой — все это далеко не полный перечень проблем наших боевых машин. Добавить сюда и низкий профессионализм специалистов (механиков брали из колхозных трактористов, командиров вообще учили на ускоренных курсах), и большой процент брака при производстве боеприпасов (именно тут необходимо искать причину низкой РЕАЛЬНОЙ эффективности «сорокопяток», а не в их врожденной порочности), и многое другое, но сами боевые машины были вполне современными и полностью отвечающими вызовам не только современности, но и некоторого будущего. Танки ранних выпусков были более-менее специализированы, Т – 34 и КВ – 1 были универсальными танками. Машин подобного класса не было ни в одной другой стране мира. Что же касается Вермахта, только удача первого года войны дала немецким конструкторам фору для разработки эффективных возражений советским реалиям. Только летом 1942 года Панцервафе получили машину, отдаленно соответствовавшую Т – 34 разработки 1940-го года, и только летом 1943 года на поля сражений вышли «Пантеры», несколько превосходящие свой прототип, и «Тигры», значительно превосходящие КВ – 1 разработки того же уже забытого 1940-го. И это при том, что советский ответ на этот зверинец последовал через пол-года и год соответственно. Комментарии, как говорится, излишни…

____________________

*) Данная цитата взята из некоторых публикаций отечественных «историков», явно пытавшихся прятать правду…

Заключение

Мне не нужен друг, который согласно кивает головой каждому моему слову. Гораздо лучше это делает моя тень.

(Сократ)

Количество копий, сломанных в дискуссиях по означенному вопросу, наверняка превосходит количество оных, сломанных в реальных боях человеческой истории. Добавляя в эту кучу ещё одну хворостину, автор не ставил целью простое загромождение пространства. Как говорил Мольер, «все жанры имеют право на существование, кроме скучного», а если это так, то и данная точка зрения на данную проблему, как кажется автору, тоже имеет право на существование. Представляя данный обзор на суд общественности, автор надеется на конструктивную критику. Также автор будет благодарен, если уважаемые оппоненты укажут на ошибки в выкладках и фактах. Указанные замечания могут быть озвучены как на форуме, так и в личном общении.

Литература

В данном разделе тоже хочется сделать оговорку. Собирание информации заняло не один год и не носило характера целевой задачи. Просто автору самому хотелось разобраться в существующей ситуации. Именно поэтому большое количество данных хранилось уже в виде числовых характеристик, не отмеченных ссылками. Поэтому автор приносит извинения за неполный перечень источников информации, приведенный ниже:

[1] http://www.armoury-online.ru/articles/ammo/pistol-ammo/calib...

[2] http://vif2ne.ru/forum/0/arhprint/936479

[3] http://www.battlefield.ru/armor-penetration-german-guns.html

[4] http://opoccuu.com/20k.htm

[5] http://dzromon.narod.ru/gun/push/20mm.htm

[6] Википедия, статья «Skoda 37 mm A7»

[7] http://vn-parabellum.narod.ru/ger/ger-t-gun-pen.htm

[8] Википедия, статья «37-мм танковая пушка образца 1930 года (5-К)»

А так же:

М. Свирин. Артиллерийское вооружение советских танков 1940-1945. Армада-Вертикаль, №4

М. Барятинский. Легкие танки Второй мировой. — М.: Коллекция, Яуза, ЭКСМО, 2007.

М. Барятинский. Танки Второй мировой. — М.: Коллекция, Яуза, ЭКСМО, 2009.

Танки мира./Составитель Р. Исмагилов. — Смоленск, Русич. 2002.

Автор Александр «Алекс» Берещенко